(都市計画家 徳川家康 谷口 榮)

埼玉県の県境に位置する1級河川の利根川と江戸川。

特に利根川から分岐した江戸川は庄和地区に寄り添うように流れていて、私達にとっては身近な存在です。

そんな江戸川は、もともと太日川(ふとひがわ)と呼ばれる今より細い川でしたが、

1594年に江戸幕府によって作り変えられたのが始まりとされています。

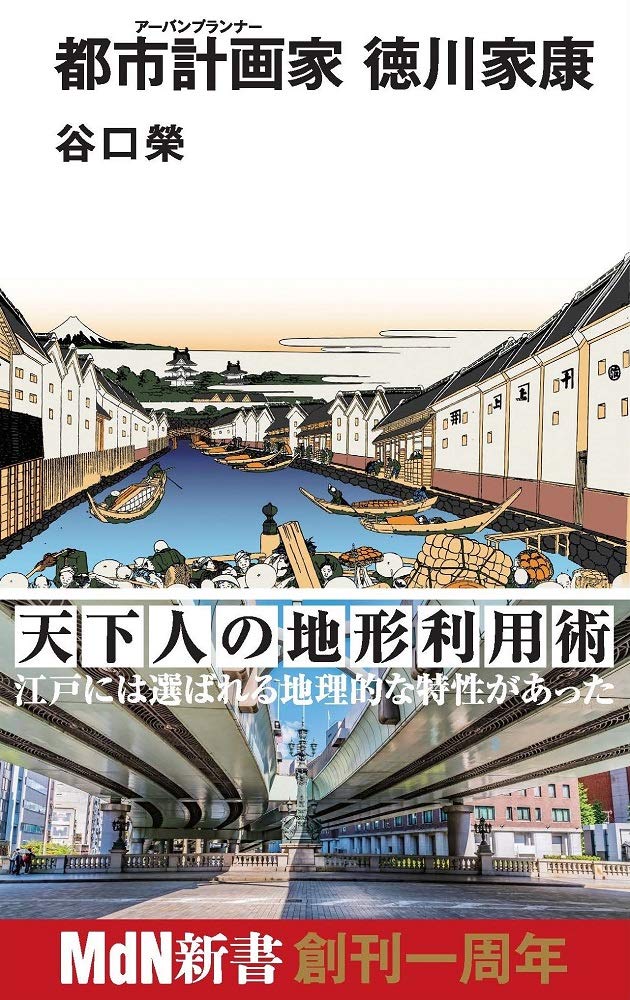

実は江戸川を作り出したのは、かの有名な江戸幕府初代将軍の徳川家康だったのです。

まずは江戸川の源流になっている利根川の話から始めましょう。

日本では信濃川に続く長い川である利根川は、坂東(関東地方の古称)の河川の”長男坊”として「坂東太郎」と呼ばれていました。

しかし、この坂東太郎は日本でも最大級の暴れ川(洪水の度に川筋を変える川)だとも呼ばれており、度々流域へ甚大な被害をもたらしています。

その形跡は、江戸以前の地図を見ると羽生市の川俣地域から久喜市の八甫地域にわたり複雑に川筋が分岐していたという事からわかります。

そんな利根川ですが、江戸時代に入り河川を用いた水上運送が重要視されるようになると、徳川家康は江戸の交易促進と水害対策として「利根川東遷事業」を構想します。

その中で江戸を通り東京湾に流れ込む江戸川(太日川)の形成と、千葉県の銚子を通って太平洋へと流れ込む「常陸川」の水量を増やすことで

大型の船舶を通せるように利根川を繋ぐ計画が立てられました。

川を移すという壮大な工事計画は、利根川の支流として元々存在していた細い川の川幅を調整して流れを変えたり、近くを通っていた川へと繋ぎ直していくことで、

徐々に東側へ移転させるという方法を取りました。

1594年に羽生市の北側に位置する浅間川へ利根川の本流を移すと共に、太日川へ流れを繋げました。

この時に、今の江戸川が誕生したのです。

そして計画開始から60年後の1654年に利根川を常陸川へと繋げることで計画を完遂し、後の江戸を中心とした流域の発展へと繋がることとなりました。

その後も江戸川の治水工事は現代まで長く続けられ、”地下神殿”として全国的に有名な「首都圏外郭放水路」を完成させたことにより

周辺の川の氾濫を抑制する為の重要な河川となっています。

私達が住む街を流れる江戸川は、江戸時代から続く長い歴史の元で大変重要な川へと育てられていったのです。

住所 埼玉県春日部市米島1198-3

(南桜井駅から徒歩3分、埼玉りそな銀行庄和支店の隣です)

Tel 048-746-2200

コメント